DOI: https://doi.org/10.47133/respy42-24-2-1-08

BIBLID: 0251-2483 (2024-2), 177-198

Estudios de Relaciones Internacionales en y sobre Paraguay: estado del arte (1989-2023)

International Relations Studies in and on Paraguay:

state of the art (1989-2023)

María Antonella

Cabral López1 ![]()

1Universidad Nacional de Asunción,

Facultad de Ciencias Económicas,

Asunción, Paraguay.

|

Correspondencia: antocabral@gmail.com Articulo enviado: 9/4/2024 Articulo aceptado: 16/9/2024 Conflictos de Interés: ninguno que declarar. Fuente de financiamiento: sin fuente de financiamiento. ·

Editor responsable: Carlos

Anibal Peris ·

Revisor 1: Luis Fretes ·

Revisor 2: José Samudio

|

Resumen: El estudio de la sociedad internacional data de siglos atrás, sin

embargo, el surgimiento de Relaciones Internacionales como disciplina

científica es relativamente reciente. A pesar de esto, su desarrollo ha sido

muy acelerado. No obstante, se aprecian distintos caudales de producción, por

lo cual una revisión de lo elaborado permite tener un panorama más preciso en

torno a temas específicos. Por ello, en esta investigación se planteó como

objetivo describir el estado del arte en y sobre Paraguay en materia de

estudios sobre Relaciones Internacionales durante el periodo 1989-2023. Con

este propósito se diseñó una investigación bibliográfica-documental, de enfoque

cualitativo y nivel descriptivo. Entre los principales resultados, pudo notarse

un bajo nivel de producción en la materia tanto a nivel doméstico como

internacional, lo que conduce a que el caso posea múltiples vacancias teóricas.

Palabras clave: estado del arte; Relaciones Internacionales; Paraguay.

Abstract: The study of international society dates back centuries, but the

emergence of International Relations as a scientific discipline is relatively

recent. Despite this, its development has been very accelerated. Nevertheless,

there are different levels of production, which is why a review of what has been

produced allows for a more precise overview of specific topics. For this

reason, the aim of this research was to describe the state of the art in and on

Paraguay in the field of International Relations studies during the period

1989-2023. For this purpose, bibliographic-documentary research was designed,

with a qualitative and descriptive approach. Among the main results, a low

level of production in the field at both the domestic and international level

was noted, which leads to the fact that the case has multiple theoretical gaps.

Keywords: state of the art; International Affairs; Paraguay.

Introducción

El campo de las Relaciones Internacionales (RRII[1]), tal como es conocida hoy en día, posee un largo devenir, más allá de su relativa juventud como disciplina científica independiente. Del Arenal (1981) puntualizó que la primera disciplina que se ocupó de la sociedad internacional cuando nacieron los estados tales como los conocemos, fue el Derecho Internacional y que posteriormente le siguieron la historia diplomática y de la diplomacia.

Este último autor menciona que es ya en el siglo XX cuando aparece la disciplina RRII de forma autónoma, marcada por dos rasgos: su globalidad y su atención a la sociedad internacional como tal. El primero de estos se relaciona con que, a diferencia de otras, considera diversos aspectos, no solamente uno de ellos. Por su parte, el segundo tiene vinculación con que, a pesar de que haya teorías que solo consideren al Estado, la vocación de la disciplina va más allá de estos y abarca a distintos actores, por lo que su atención se traslada al total y no solamente a una parte de la sociedad internacional.

Al iniciar una investigación, recuperar lo ya existente en el campo considerado, es de fundamental importancia. Ahondando más en el valor del estado del arte para la tarea investigativa, Vélez Restrepo y Galeano Marín (2002) explican que se constituye en un esfuerzo por consolidar una trama a partir de conexiones temáticas, lo que permite a su vez establecer jerarquías. Estas autoras remarcan que partiendo de esto pueden ser halladas las vacancias y oportunidades de articulación, lo que resulta en un recurso de gran valía para la comunidad académica.

Por esto, a partir de la consideración de su importancia y en atención a que el caso a ser abordado posee una visibilidad muy limitada, este estudio resulta de relevancia para la comunidad académica que investiga sobre RRII en términos generales y de forma particular a la que lo hace sobre América Latina.

Respecto a esta última región, Dávila Pérez y Domínguez Rivera (2016) mencionan tres aspectos observados en la misma. El primero de ellos se relaciona con que se ha observado un incremento en la oferta de estudios en el campo de las RRII en la región. Los autores identifican, a pesar de las dificultades que se presentan en cuanto a la homologación, más de 50 programas en Brasil, alrededor de una veintena en Argentina, Colombia y México y alrededor de uno o dos en los demás países. En cuanto al segundo aspecto observado, se vincula con una mayor profesionalización de los especialistas en RRII, lo que se evidencia en la transición hacia un modelo investigación-enseñanza. Finalmente, el tercero se enlaza con la forma en que se expandió la investigación en la materia. Así, pudo apreciarse un mayor número de publicaciones y estándares más elevados en revistas arbitradas

De la misma forma, sobre la disciplina RRII en América Latina, Tickner et al. (2013) aportan un análisis interesante a partir de la encuesta Teaching, Research, and International Policy (TRIP). En el mismo, más allá de dejar expresa la centralidad del mundo anglosajón, lo cual no resulta llamativo a partir del devenir de la disciplina, se caracteriza a quienes son los internacionalistas en la región. El ejercicio de mirar el perfil de quienes producen en la región brinda un insumo interesante al momento de ponderar lo elaborado en ella, por eso este aspecto será considerado nuevamente más adelante.

A partir de lo aquí expuesto se plantea como objetivo describir el estado del arte en y sobre Paraguay en materia de estudios sobre Relaciones Internacionales durante el periodo 1989-2023. Para ello, se presenta en primera instancia las consideraciones teóricas pertinentes y la metodología empleada. Posteriormente, el desarrollo se divide en tres apartados: en el primero de ellos se refleja el desarrollo de las Ciencias Sociales en Paraguay, lo que permite comprender el contexto de lo producido en materia de RRII. Posteriormente, se presenta lo producido en el país en este campo y en el último apartado, lo producido sobre el tema analizado en el exterior.

Consideraciones teóricas

En cuanto al estudio de un campo disciplinar, resulta habitual que, al iniciar la tarea investigativa, sea efectuada una revisión del acervo teórico existente frente al problema a ser considerado. Esto brinda un panorama acerca de cómo fue abordado un tema, cuáles son los avances registrados en su tratamiento y qué tendencias se aprecian al respecto (Londoño Palacio et al., 2016).

Guevara Patiño (2016) explica que el estado del arte, fue evolucionando. Esta autora asevera que esto ha llevado a que la misma pase de ser una “investigación de investigaciones” a un recurso clave en las investigaciones al momento de explorar la situación del conocimiento e inclusive crear nuevos campos.

Para proseguir, es importante puntualizar que se entiende por “estado del arte”. Esta expresión tiene como sinónimos, según Jiménez Vázquez (2009), “situación actual”, “estado del conocimiento”, “producción actual”, “producción académica” o “estado de la cuestión”. Cabe resaltar que la expresión surgió en Estados Unidos, a fines del siglo XIX y fue empleada para referirse al nivel alcanzado en un arte específico. Inicialmente fue esbozado como “Status of the art”, pero posteriormente fue nombrado como “State of the art” y remitiendo al estadio que posee un tema en la actualidad. Con posterioridad llegó el término a América Latina (Jiménez Vázquez, 2009).

Al respecto, Henderson García (2014) sostiene que “State of the art”, se remite al nivel más avanzado de una técnica o campo específico. Asimismo, este autor detalla que en los países de habla hispana el término “estado del arte” en materia de investigación se utiliza para denominar al “estado actual y más avanzado de investigación sobre un tema” pese a que la Real Académica Española (2005) estima que es mejor llamarlo “estado o situación actual”, “últimos avances” o “estado de la cuestión”. Debido a lo extendido de su uso, en este material se considerará también el término “estado del arte”.

Es oportuno también establecer diferencias con otros términos con los cuáles existe cierta confusión. Londoño Palacio et al. (2016) explica que el estado del arte se diferencia del marco teórico, en que mientras que el segundo recupera la base teórica que permite que un problema sea comprendido, el estado del arte rescata el acervo existente y más actualizado sobre la problemática. Por su parte, Guevara Patiño (2016) agrega que mientras que el estado del arte es el primer momento del desarrollo de una investigación, el marco teórico es la base de la investigación, donde se explican y aclaran conceptos.

Asimismo, Londoño Palacio et al. (2016) también menciona en qué consiste el estado de conocimiento y el estado de la investigación, marcando diferencias del estado del arte. Más allá de esto, podría decirse según estos autores que el estado del arte permite la identificación de las fronteras del conocimiento y sitúa al investigador frente a la posibilidad de generar nuevo conocimiento.

Esto último coincide con lo expresado por Gómez Vargas et al. (2015, p. 428), quienes precisan tres tendencias a partir de la literatura existente sobre estado del arte. Las mismas son: “recuperar para describir”; “comprender”; y “recuperar para trascender reflexivamente”. A partir de esto, es posible comprender que el diseño de investigación influye en el estado del arte. Así, conforme al problema, la audiencia, los autores, la disponibilidad de información y las metodologías, esta herramienta puede adquirir distintos elementos (Guevara Patiño, 2016).

Lo hasta aquí señalado permite apreciar que efectuar un estado del arte trasciende a una mera catalogación. Muy por el contrario, se convierte en el punto de partida para la producción de nuevos conocimientos a partir de la identificación de vacancias.

Metodología

Este trabajo de investigación es de tipo bibliográfico-documental. Para su elaboración se revisaron diversas fuentes, como ser: artículos científicos, libros, informes, artículos periodísticos, bases de datos, entre otros, tanto a nivel mundial como regional y de Paraguay.

Se optó por un diseño de investigación de nivel descriptivo. Esto obedece a que el objetivo trazado apuntaba a presentar una caracterización acerca del estado del arte para el periodo 1989-2023 de los estudios respecto a las Relaciones Internacionales en y sobre Paraguay.

La investigación es de tipo cualitativa y fue efectuada una revisión de contenido, que contempló el análisis de distintas publicaciones. Asimismo, se recurrió al análisis de diferentes bases de datos disponibles. Para precisar lo producido en el país, se revisaron fuentes oficiales, especialmente las del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y académicas, consistente fundamentalmente en revistas científicas publicadas en Paraguay, sin exclusiones. En contrapartida, para conocer lo producido sobre Paraguay a nivel internacional, se revisaron revistas académicas con factor de alto impacto y aquellas de gran prestigio especialmente en el plano regional.

Desarrollo de las Ciencias Sociales en Paraguay

Por sus particularidades, el caso abordado en esta investigación amerita que se efectúe previamente una referencia a su contexto. En atención de esto, en este apartado se hará una pequeña reseña sobre cómo se desarrolló la producción científica paraguaya en términos generales y cómo lo hicieron las ciencias sociales en particular.

En primer término, cabe destacar que tradicionalmente la escasa producción científica existente tuvo su foco en ciencias naturales. Asimismo, la misma fue emprendida por investigadores individuales, muchos de ellos extranjeros (Masi et al., 2016).

Las ciencias sociales tuvieron una evolución diferente. Si bien también fueron cobrando mayor relevancia entre la década de 1960 y 1970, Masi et. al. (2016) explican que el régimen de Alfredo Stroessner (1954 – 1989) limitaba mucho la actividad científica. En este sentido, Farina (2007; p. 286) puntualiza “A Stroessner no le gustaban los intelectuales, los que razonaran y mucho menos los que le cuestionaran”.

Un contrapunto a la limitación experimentada en el plano interno, podría ser la expansión del campo de los estudios latinoamericanos en las universidades de Estados Unidos. Este proceso se debió al paso que dio este país al dejar de ser una potencia hemisférica y convertirse en una global, conforme a lo explicado por González de Bosio (2014).

Lo expuesto respecto al contexto de Paraguay podría ser una de las causas por las cuales la producción científica desarrollada en el país fue mucho menor que la registrada en la región. Moreno Fleitas (2019) menciona que entre 1973 y 2005 se habían identificado solamente 462 trabajos publicados por investigadores paraguayos. Asimismo, puntualiza que de aquellos investigadores solamente 139 tenían visibilidad internacional.

Debido a la situación política del país no es de extrañar que recién hacia la década de 1990 se hayan generado más investigaciones, especialmente en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, el rezago aun permaneció, lo cual Ortiz y Galeano (2015, p.7) atribuyeron a: “(1) el bajo reconocimiento social de su estatuto científico; (2) su baja institucionalización en la universidad; (3) la debilidad de mecanismos de difusión de resultados de investigación; y (4) la poca vinculación entre investigación y políticas públicas”.

En cuanto a los rasgos que la impulsaron, se destaca la demanda de organismos estatales, de la cooperación internacional y otros organismos que precisaban contar con mayores datos para la implementación de políticas públicas (Masi et al., 2016). Esto fue muy pronunciado en la década de 1990 y fue debilitándose posteriormente. Autores como Ortiz y Galeano (2015) sin embargo, mencionan que los requerimientos de ciertos demandantes hicieron que la investigación en ciencias sociales deje de lado abordar situaciones como: limitantes del desarrollo social, institucionalización democrática del Estado y la construcción de una sociedad de bienestar, por mencionar algunos temas.

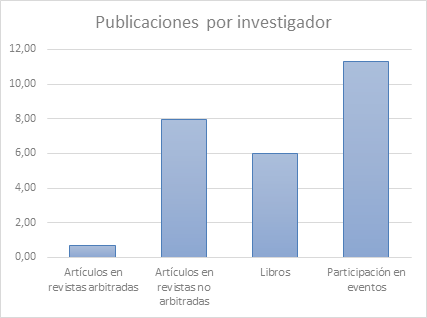

Respecto a quienes realizaban investigación, aparecieron nuevos centros de investigación, los cuales se vieron limitados por la escasez de recursos con los que contaban. Por ello y ante la demanda a la que hacían frente, los trabajos eran presentados bajo el formato de informes técnicos, artículos periodísticos, briefs y notas de política (Masi et al., 2016). Esto puede apreciarse en la Figura N°1, donde se observa que la publicación de artículos en revistas arbitradas por investigador de la Universidad Nacional de Asunción[2] en el área de Ciencias Sociales y Humanidades durante el periodo 1996-2011 era de 0,71; mientras que su participación en eventos y publicación de artículos en revistas no arbitradas era de 11,29 y 7,94 respectivamente.

Figura 1. Publicaciones por investigador en la Universidad Nacional de Asunción (1996-2011)

Fuente: Sena Correa y Duarte Masi (2016)

Es oportuno destacar que la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se realizó en 1997. Este hecho fue clave porque puede ser considerado como el marco institucional y normativo relacionado a la producción científica. Así este organismo impulsó posteriormente la adopción de una política en ciencia y tecnología y sirvió para canalizar distintos fondos y destinarlos a la financiación de diferentes iniciativas en la materia, incluyendo el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) a partir de 2011 (CONACYT, s. f.)

Este último programa merece una mención especial debido a que en un contexto donde las posiciones para dedicación completa a la investigación son muy limitadas, el mismo se convierte en un instrumento para promover mayor dedicación a la producción científica. Conforme a lo sostenido por Espínola Prieto (2022), si bien el programa otorga un incentivo económico, éste último no representa por si solo una razón para dedicarse a la actividad investigativa debido a su baja cuantía, aunque la categorización si funciona como una categoría reputacional deseable.

Hasta 2022 se registraba un total de 445 investigadores categorizados, de los cuales 88 correspondían a Ciencias Sociales y Humanidades, lo que representa un 19,8% del total de los beneficiarios y 41% eran mujeres. En cuanto a cómo se encuentran categorizados los mismos[3], la categoría más numerosa es la de Nivel I, en la que se considera a 39 investigadores. Es oportuno mencionar también que tan solo 2 investigadores alcanzaron la categoría más elevada.

Lo hasta aquí expuesto es solamente una muestra de que aún existe un rezago en cuanto al desarrollo de las Ciencias Sociales en Paraguay. Ortiz y Galeano (2015) atribuyen esto y su limitada inserción internacional a la reducida oferta en carreras tales como sociología, ciencias políticas e historia, a la ausencia de programas en torno a antropología y a las críticas que reciben ciertas disciplinas en torno a su “rentabilidad”, en términos financieros. Cabe señalar que también hacen mención a la muy escasa oferta de cursos de posgrado en este campo.

Una mirada al desarrollo de las Relaciones Internacionales como disciplina en el país

Luego de haber presentado el marco de las ciencias sociales, se considera de forma puntual lo que acontece con las Relaciones Internacionales. Contemporáneamente existe cierto consenso respecto a que el componente internacional es relevante en diferentes procesos sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. Sin embargo, tal como destacan Tamayo Belda et. al. (2023) Paraguay posiblemente sea uno de los países de la región con menos investigación en la materia, tanto en clave histórica como presente.

El ejercicio de extrospección es muy útil no solamente para comprender el entorno, sino también para analizar los procesos domésticos. Esto hace que exista una combinación de niveles, lo cual resulta mucho más enriquecedor. Asimismo, esto conlleva a un ejercicio de multidisciplinariedad, en el que distintas ciencias se amalgaman para brindar respuestas.

El hecho de que se aúnen distintos saberes conduce a que ciertas disciplinas puedan ser solapadas por otras. Así, el estudio de las RRII por ser reciente y compartir líneas de trabajo con otras disciplinas puede tener menor visibilidad que otras disciplinas. Para subsanar esto, se pensó en que evidenciar quienes realizan estos estudios en y sobre las relaciones internacionales de Paraguay, para a partir de esto, conocer acerca del acervo existente.

En este sentido, resulta muy interesante lo propuesto por Tickner et al. (2013). Estos autores buscaron reflejar lo expuesto en la encuesta TRIP, ya mencionada previamente, y a partir de eso responder: ¿Quiénes son los internacionalistas en Latinoamérica?

Análogamente, en esta investigación se buscó responder ¿Quiénes son los internacionalistas en Paraguay? como parte del cuestionamiento central que la motivó: ¿Qué se produjo en materia de Relaciones Internacionales sobre Paraguay? Por esto, siguiendo la propuesta de Tickner et al. (2013) se consideraron dos aristas del campo académico: la primera de ellas es la formación de profesionales en este campo y la segunda, las publicaciones que se efectúan. Así, en las próximas líneas se reseñarán ambas.

Respecto a la formación de profesionales, un hecho llamativo es que la primera y única carrera de grado en Relaciones Internacionales en una universidad pública paraguaya fue habilitada recién en el año 2015, en la sede central de la Universidad Nacional de Itapúa. Esta institución se encuentra localizada en la ciudad de Encarnación, a 380 kilómetros de la capital del país. En cuanto a los posgrados en las universidades públicas, sólo existe un programa habilitado en la Universidad Nacional de Asunción, la capital del país, el cual data de 1993. No obstante, el mismo se encuentra inactivo al año 2023.

Conforme a las resoluciones publicadas del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), organismo encargado de la habilitación de carreras en el país, en las universidades privadas se aprecia una oferta algo más amplia. Existen dos universidades que cuentan con la carrera de grado en modalidad virtual y cuatro con la carrera dictada en formato presencial. Conforme al relevamiento efectuado, varias cuentan con la carrera de Comercio Internacional o Negocios Internacionales, pero solamente las instituciones puntualizadas previamente cuentan con propuestas centradas en Relaciones Internacionales.

Asimismo, en cuanto a la oferta de posgrados en la materia en universidades privadas, solamente se observan tres maestrías habilitadas focalizadas en Relaciones Internacionales. En cuanto al nivel de doctorado, se apreció solamente una propuesta habilitada. A partir de lo expuesto, es factible notar la limitada oferta académica de la que se dispone en el país, tanto en el ámbito público como privado.

Esto permite puntualizar un primer aspecto respecto a lo producido en materia de Relaciones Internacionales en Paraguay: los internacionalistas formados en el país son muy pocos. Si bien esto no es un determinante estricto de lo que será la producción científica en la materia, si la condiciona y limita.

Con referencia a la producción en la materia en el país, se optó por efectuar un análisis de fuentes oficiales y académicas. Entre las primeras, se revisó fundamentalmente el acervo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y con referencia a la segunda se examinaron las revistas científicas del campo de las ciencias sociales, humanidades y multidisciplinarias más conocidas. En cuanto a estas últimas, no se empleó el criterio de inclusión en ningún índice de manera a considerar a toda la población, ya que la misma es muy acotada.

En cuanto al acervo del MRE, éste cuenta con una Unidad de Coordinación de la Gestión Documental, la cual pone a disposición en la web institucional, cuatro colecciones y/o bases de datos valiosas[4] . Estos tipos de fuentes resultan muy interesantes como insumo para el abordaje de ciertas temáticas en el campo de acción de los internacionalistas, pero en sentido estricto no se constituye en producción en el campo de las RRII, sino en documentos que sirven para estudiar distintas facetas históricas de las relaciones internacionales del país.

Además de estos recursos, el MRE a través de la Academia Diplomática y Consultar Carlos Antonio López, gestiona la Biblioteca Manuel Gondra. Ésta cuenta con más de 10.000 títulos en distintos campos, como ser: diplomacia, relaciones internacionales, derecho, economía, política y otros temas afines. Los mismos se encuentran distribuidos en seis colecciones, a saber: Colección General; Colección de Obras de Referencia; Revistas; Materiales audiovisuales; Colección de Tesinas y Monografías (Academia Diplomática y Consultar Carlos Antonio López, s.f.)

Estas dos últimas colecciones adquieren gran relevancia en el contexto ya presentado, donde la producción se encuentra circunscripta a un número muy acotado de actores. Los trabajos de investigación son elaborados en el marco de los cursos brindados, los cuales, si bien se encuentran orientados a la labor diplomática, generan material de valioso contenido para quienes estudian el campo de las Relaciones Internacionales.

Uno de los catálogos que se encuentra disponible en la web evidencia decenas de trabajos de investigación presentados entre el año 2005 y 2022. Los mismos abarcan un amplio abanico de temáticas, las que van desde abordajes multilaterales para problemáticas transnacionales hasta acontecimientos históricos en clave internacional, pasando por diversos temas de gran interés para el quehacer diplomático.

Asimismo, existe otro listado de trabajos que fueron presentados entre 1979 y 2021. Estos son más de 220 y abarcan una amplitud de temáticas. Al igual que el otro listado, ambos son fruto de las investigaciones realizadas por diplomáticos en el marco de su formación y para el ascenso en el escalafón. Cabe resaltar la relevancia de muchos de estos abordajes ante la ausencia de otro tipo de desarrollos similares en la temática.

En el marco de la labor de la Academia Diplomática, es relevante destacar también la importancia de la revista que edita. Este material publica interesantes artículos que versan sobre distintas facetas de las relaciones internacionales y diplomáticas del país, de la autoría no solamente de los funcionarios de la Cancillería, sino también de distintos referentes nacionales e internacionales.

En cuanto a lo producido en materia académica, fueron mapeadas las revistas existentes en el campo de Ciencias Sociales y Humanidades en Paraguay. Así, fueron identificadas 29 publicaciones. Sin importar su indexación, todas fueron examinadas para verificar lo publicado en ellas en torno a cuatro términos: relaciones internacionales, política exterior, inserción, integración.

Pudo apreciarse que solo en cinco de ellas, todas ya de larga trayectoria, se observaban artículos que respondían a alguno de estos criterios, los cuales orillan una decena. Los temas abordados en los textos se relacionaron con dos vertientes: relaciones bilaterales de Paraguay con diferentes países y el Mercosur en distintos aspectos.

En cuanto a los tanques de pensamiento, existen distintas iniciativas que buscan impulsar el debate respecto a temáticas vinculadas a las Ciencias Sociales, de forma amplia. En cuanto a RRII, se destaca lo producido por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Esta organización fue fundada por dos referentes en el ámbito de las Ciencias Sociales en el país, quienes junto con investigadores asociados, produjeron numerosos análisis sobre temáticas vinculadas al plano internacional y cómo esto se vincula al Paraguay.

A partir de esto, puede verse lo limitado que resulta el estado del arte de lo producido en materia de RRII en el país. Asimismo, motiva a analizar lo producido en el exterior en la materia, lo que quizás puede alentar a una mayor producción local, a partir del diálogo entre estos abordajes.

Caracterización de los estudios de Relaciones Internacionales elaborados sobre Paraguay

A nivel internacional existen muchas publicaciones en el campo de las ciencias políticas y las RRII. Conforme al ranking Scimago[5], las 20 principales son británicas y americanas y solamente dos de ellas son de acceso abierto. De manera a conocer qué tipo de artículos y en qué temáticas se había considerado a Paraguay como caso de estudio en forma individual, se procedió a buscar este término en cada una de estas 20 publicaciones seleccionadas.

La búsqueda permitió apreciar que Paraguay solamente fue considerado en media docena de publicaciones, en las cuáles se analizaron aspectos más bien de tinte político. Entre ellos se encontraba el régimen de Stroessner (1954-1989), aspectos vinculados al sufragio y financiamiento político, por mencionar algunos. Es oportuno destacar que el país se encontraba mencionado en otras tantas publicaciones, pero solamente en el marco de estudios amplios regionales o estudios comparativos.

En cuanto al plano regional, en las últimas décadas se pudo observar que aparecieron distintas publicaciones académicas en la región cuyo foco se encuentra en las RRII. Ante la complejidad de mapear todos los materiales existentes, en esta investigación se adoptaron dos criterios para visualizar lo producido sobre Paraguay en América Latina.

El primero de ellos consistió en considerar las revistas que se encontraban en el ranking Scimago[6] en el año 2022 y el segundo en cinco revistas latinoamericanas de gran prestigio (Zelicovich, 2017)[7]. Resulta interesante notar que, en el caso de ambos criterios, todas las publicaciones mencionadas son de acceso abierto, lo que permite que cualquier persona interesada pueda consultar estos archivos[8].

Las revistas resultantes de la primera búsqueda fueron 21. Entre las cuales siete son brasileras, cinco son colombianas, cinco son mexicanas, tres son chilenas y una es venezolana. Al colocar Paraguay como criterio de búsqueda en todas ellas, aparece citada la palabra en un número limitado de artículos, pero en su mayoría estos se vinculan a aspectos regionales, no particulares del país, o en temáticas transnacionales[9]. En tan solo una revista brasilera aparece un artículo correspondiente a un tema estrictamente relacionado a las relaciones internacionales de Paraguay.

En cuanto a la segunda búsqueda, se pudieron analizar cinco revistas (Tabla 1). Entre ellas dos son mexicanas, una chilena, una argentina y una brasilera, siendo esta última la única en común entre ambas búsquedas. Solamente en una de las revistas mexicanas, en la chilena y en la argentina se pudieron observar artículos que abordasen temáticas específicas vinculadas a Paraguay.

Tabla 1. Publicaciones sobre Paraguay en revistas regionales de referencia en materia de Relaciones Internacionales

|

Nombre de la revista |

País |

Artículos con temáticas específicas vinculadas a Paraguay |

|

Problemas del Desarrollo |

México |

Crisis energética: su impacto en Paraguay |

|

Revista Relaciones Internacionales |

México |

- |

|

Estudios Internacionales |

Chile |

· Perspectivas de cambio de la política exterior paraguaya · O regime de maquila e suas implicações no México: perspectivas para o modelo adotado no Paraguai · Comercio exterior como campo de la cooperación internacional al desarrollo en Paraguay. Los proyectos implementados en el período 2003–2013 |

|

Revista Relaciones Internacionales |

Argentina |

· La distancia sobre la cercanía: la política exterior argentina hacia Bolivia y Paraguay · Argentina - Paraguay, una relación especial |

|

Estudos Internacionais |

Brasil |

- |

Fuente: elaboración propia

De manera complementaria se revisaron otros trabajos que de alguna manera aluden a las relaciones internacionales de Paraguay hallados en fuentes que exceden a las búsquedas aquí efectuadas. En los mismos se encontró como temáticas destacadas, las vinculadas al comercio y a la integración. Ya más rezagadas aparecen también las vinculadas al plano bilateral y de política exterior. Al observar la autoría de los trabajos, por lo general también se aprecia que son autores paraguayos o que cuentan con alguna vinculación con el país mayoritariamente, aunque no de forma exclusiva.

Respecto a los autores que abordaron a Paraguay como objeto de estudio desde distintas disciplinas, pero considerando el plano externo, es oportuno destacar la valiosa recopilación efectuada por Tamayo Belda et. al. (2023). Estos autores listaron más de 80 nombres de profesionales de distintas disciplinas que han brindado sus aportes en clave histórica o del contexto actual en la temática.

Justamente fueron los historiadores quienes en muchos casos abordaron aspectos de las relaciones internacionales de Paraguay. En este sentido, es interesante mencionar que existe inclusive un grupo de investigadores que se reúne cada dos años en la Universidad de Montevideo en las denominadas “Jornadas internacionales de la Historia del Paraguay”.

Éstas tienen como propósito que académicos internacionales se vinculen con autores paraguayos y fomentar juntos una mirada social de la historia. Esto obedece a que la historiografía desarrollada hasta mitad del siglo XX estuvo muy enfocada hacia los conflictos bélicos, hagiografías de gobernantes e historia diplomática, por mencionar solamente algunos aspectos.

Asimismo, es oportuno destacar el valor del aporte de la Revista “Paraguay desde las Ciencias Sociales” en materia del análisis de relaciones internacionales del país. Este material, impulsado por el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay de la Universidad de Buenos Aires, posee una trayectoria desde el año 2012 brindando una plataforma multidisciplinaria y diversa, que ha posibilitado que diferentes estudios sean difundidos.

Si bien pueden existir estudios que escapen a los criterios considerados o a los casos mencionados, lo expuesto permite apreciar la limitada producción en torno a la temática analizada. Esto brinda un espacio interesante para la producción de estudios en el campo de las RRII, que recojan las particularidades del caso y con esto brinden un aporte valioso.

Conclusión

La producción en materia de Ciencias Sociales en Paraguay fue limitada durante la segunda mitad del siglo XX en el plano interno. Esto se debió fundamentalmente a las restricciones respecto a la libertad de expresión, propias de un régimen como el de Alfredo Stroessner. Sin embargo, al culminar el mismo, la falta de condiciones para la producción científica sólo pudo ser cubierta con aportes hechos por la cooperación, para el desarrollo de estudios, los cuales en muchos casos respondían a la demanda externa y/o necesidades de información para la formulación de políticas, más que a líneas de investigación constituidas en la academia.

En cuanto al desarrollo de la disciplina RRII en el país y la producción científica que se desprende de la misma, ésta aún está en ciernes. En primer lugar, es importante mencionar que solamente una universidad pública del interior del país cuenta con la carrera a nivel de grado y son solamente 6 programas los existentes en universidades privadas en este nivel. Con referencia a los posgrados, la oferta es igual de limitada.

En el plano de la producción científica, las propias ciencias sociales aún están afianzándose en lo que a su desarrollo respecta, por lo que no es de extrañar que trabajos en materia de RRII sean muy escasos en las revistas científicas paraguayas.

Al analizar los trabajos existentes en el plano internacional, los mismos son sumamente limitados. De la misma forma, tomando como referencia el aspecto regional, tampoco pudo apreciarse un amplio acervo de trabajos. Por el contrario, conforme a lo observado en revistas de alto impacto y en otras de gran prestigio entre internacionalistas latinoamericanos, Paraguay resulta un caso sub-estudiado, presente únicamente por su vinculación a bloques de integración o en temáticas transnacionales, pero no como un tópico de estudio per se.

Todo esto puede ser considerado como una oportunidad de aportar nuevos saberes por medio de la generación de estudios que aborden temáticas vacantes. A su vez, llama la atención sobre la necesidad de articular mayores espacios académicos en los cuales campos tan relevantes como éste puedan ser considerados como endógenos y no aspectos externos sujetos a agentes externos.

Referencias

Academia Diplomática y Consular de la República del Paraguay "Carlos Antonio López". (s.f.). Biblioteca Manuel Gondra. https://www.mre.gov.py/academia-diplomatica/index.php/biblioteca-manuel-gondra

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (s.f.). Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII). https://www.conacyt.gov.py/pronii

Consejo Nacional de Educación Superior. (s.f.). Resoluciones. https://cones.gov.py/resoluciones/

Dávila Pérez, C., & Domínguez Rivera, R. (2016). El estado del arte del estudio de Relaciones Internacionales en América Latina y México. Revista De Relaciones Internacionales De La UNAM, (126), 131-144.

Del Arenal, C. (1981). La génesis de las Relaciones Internacionales como disciplina científica. Revista de Estudios Internacionales, 2(4), 849-892.

Espínola Prieto, F. (2022). Consultoría para la evaluación final del Programa PROCIENCIA: informe final. https://repositorio.conacyt.gov.py/handle/20.500.14066/4281

Farina, B. N. (2007). El último supremo (Vol. 5). El Lector.

Gómez Vargas, M., Galeano Higuita, C., & Jaramillo Muñoz, D. A. (2015). El estado del arte: Una metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 6, 423-442.

González de Bosio, B. (2014). La partida del querido maestro norteamericano Jerry Cooney. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/la-partida-del-querido-maestro-norteamericano-jerry-cooney-1224824.html

Guevara Patiño, R. (2016). El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos? Revista Folios, (44), 165-179.

Henderson García, A. (2014). El arte de elaborar el estado del arte en una investigación. https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/9145/El%20estado%20del%20arte%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jiménez Vásquez, M. S. (2009). La construcción del estado del arte en la formación para la investigación en el posgrado en educación. En El posgrado en educación en México. http://132.248.192.241:8080/xmlui/bitstream/handle/IISUE_UNAM/85/La%20construcci%C3%B3n%20del%20estado%20del%20arte%20en%20la%20formaci%C3%B3n%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20en%20el%20posgrado%20en%20educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Londoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafañez, L. C. (2016). Guía para construir estados del arte. ICONK.

Masi, F., González, I., & Servín, B. (2016). Haciendo investigación en Ciencias Sociales. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. http://www.cadep.org.py/2016/04/haciendo-investigacion-en-ciencias-sociales-en-paraguay-2/

Moreno Fleitas, O. E. (2019). Producción científica de los investigadores categorizados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) de Paraguay (2005-2015). ACADEMO: Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 6(1), 23-28. http://dx.doi.org/10.30545/academo.2019.ene-jun.4

Ortiz, L., & Galeano, J. (2015). Rezago epistémico y (auto)exclusión académica: Las ciencias sociales paraguayas en el concierto internacional. LASA Forum, XLVI(I), 7-9.

Sena Correa, E., & Duarte Masi, S. (2016). Producción Científica de los Investigadores de la Universidad Nacional de Asunción, categorizados en el Programa Nacional de Incentivos para Investigadores. ACADEMO (Asunción): Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 3(1), 1-14.

Tamayo Belda, E., Peris Castiglioni, C. A., Soto Vera, A., Fuentes Armadams, C., & Alfonso Monges, M. (2024). Convocatoria al dossier «De espejos y ventanas: Paraguay como objeto de estudio histórico, social, cultural y político desde lo internacional».

Tickner, A., Cepeda, C., & Bernal, J. L. (2013). ¿Quiénes son los internacionalistas en Latinoamérica? Foreign Affairs Latinoamérica, 13(2), 42-49.

Vélez Restrepo, O. L., & Galeano Marín, M. E. (2002). Investigación cualitativa. Estado del arte.

William & Mary. (s.f.). Teaching, Research & International Policy (TRIP). https://trip.wm.edu/

Zelicovich, J. (2018). Lo que importa es la pregunta. Aportes de la Economía Política Internacional en Latinoamérica para el debate en el contexto de crisis de la globalización. Revista Relaciones Internacionales, (54), 55-68.

|

Sobre el autor: María Antonella Cabral López: Economista egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Paraguay. Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y candidata a Doctora en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Actualmente es docente universitaria e investigadora. Investigadora Nivel I del PRONII del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay. |